2、5月7日(土)晴れ 24度 走行距離約110km

散策(0540~0630)朝食(0700~0730)ショプロンホテル発(0800)ショプロン観光(0800~0856)ヨーロッパピクニック記念碑(0930~0940)フェルテー湖景観(0947~0958)エステルハージ宮殿(1038~1150頃)昼食(1340~1506)パンノンハルマ修道院(1508~1650)ジュールホテル着(1737)散策(1825~1920)夕食(1930~)散策(~2130)

2a ショプロン散策(自分たちで&ガイドと)

2-2 朝の散策(0540~0630)

正門→ローマ遺跡→中央広場(市庁舎・火の見塔・三位一体の像・山羊教会など)

既に明るくなっていたので散歩に出ることにした。昨日散策したおかげで、幾分か町の様子が分かる。外はひんやりと肌寒い。でもヨーロッパの観光はこれから7月あたりが最高だ。何せ日が長い。

さて目指すは中央広場。途中の家の軒下に、全てではないがそれぞれ小さな彫刻の像が置かれていた。日本でいう氏神様、つまりは家の守り神というところか。

このショプロンという町は、オーストリア=ハンガリー二重帝国が崩壊した第一次大戦後、市民自身がハンガリーに帰属することを決めたという町だ。第一次大戦でこの国を支配していたハプスブルク家が敗戦し崩壊したので、こういう事が出来たのだろう。

ふらふら歩いて行くと、まず三人の人物像が目に入った。解説が全く分からないので、誰なのかは不明。その先には三位一体のような塔が見られた。

更に行くと門があったので、そこから中に入った。中というのは城壁の中、つまり旧市街地区になるのだろう。

朝早いせいか殆ど人とすれ違うこともなく、ゆっくりと見て回ることが出来た。

2-4 ショプロン観光

ショプロンホテル発(0800)ショプロン観光(0800~0856)

今日から現地のガイドが付く。帰るまで一緒に付いてくれるのだという。”ラズロさん”というとても日本語が上手な人だ。しかも綺麗な日本語を使う。

自己紹介のあと、ハンガリー語のおはよう「ヨーレッゲルト」を教えていただく。現地語を一つでも覚えたいと思っているので有り難いが、すぐに忘れてしまうので困りものだ。

ショプロンはハンガリーでも寒い所で、今日は20度くらいにしかならないそうだ。が、明日は最高気温が24度になるそうですよ、ということだ。

ショプロンの町は小さいので、また我々のホテルは高台にあって、旧市街へは降りてゆくだけなので、徒歩で行くことになった。といっても、朝食前に我々が言った範囲が殆どなのだから、全く問題は無い。

2-4-1 散策開始

早速歩き始める。初めの説明は車。これは珍しいですよと紹介してくれた車は、トラバントという東ドイツ製の車のこと。社会主義時代に造られてプラスチック製の車だそうだ。4人乗りで、今でも走っているようだ。ただし大部分のガソリン車と違い2サイクルエンジンなので、今日では多くの国では排ガス規制に引っかかる。

次に家の角にある丸い石。馬車よけだそうだ。建物の壁を守るためという、今と同じだ。また、壁が道路に斜になっている家がある。敵が攻めてきたときにそこに身をかくして待ち伏せするためだそうだ。こういう道の作りは中世の名残。

確かにこの町は、中世の面影を残しているというのが売りの一つになっているが、建物だけではなくこうした物もその中に入っているのだ。

ここには紀元前300年頃から既に町が造られた。その後ローマの支配下に入り、当時のローマ遺跡が多数残されている。オスマントルコも何度も攻めてきたという

そういう歴史のために、敵を防ぐための工夫が、道の造りだけではなく町の造り方にも見られる。それが城壁で囲まれた町造りだ。この町は、単に壁を築いたのではなく、堅固な建物の連続で町を囲み、その建物そのものが城壁の役をなすように建てられている。城壁で守られたこの町には、さすがのオスマントルコも中に入ることはできなかったということだ。

城壁の外に聖母マリアの像がある。これはかつてそこには教会が建っていたのだが、オスマントルコに占領されて要塞化される(そこを起点に攻撃される)ことをおそれた当時の市民が教会を破棄してそれを防いだ。そのため侵入を防げたということもあり、その跡地に記念碑として建てられたのがこのマリア像。

正門から入るが、そこにあったローマ遺跡については全く無視。あることが見て取れればいいという程度か?

2-4-2 火の見塔 (0819)

1409年にローマ時代の遺跡の上に建てられたが、1676年の火事で焼け、その後再建された。尖頭にある時計は17世紀の初めから変わらず時を刻んでいる。

バルコニーに見張り番がいた。火事や敵襲があったときに鐘を鳴らした。結婚式には音楽を演奏したりもしたそうだ。

ショプロンを象徴する建物。

実はこのショプロン第一次大戦後、オーストリアかハンガリーかどちらに属するかの投票を行ったそうだ。その結果72パーセント*1の賛成でハンガリーに属することになったので、「忠実の町」ともいわれ、決まった時の記念として1928年に塔に門が造られた。この火の見塔の門はそれ故に「忠実の門」と言われる。

門の上のレリーフは、中央の女性はハンガリーの象徴で、左右の人々はショプロンの人。124段の階段を上れば旧市街の町並みが見渡せるが、現在修復中で、塔に上ることはできない。門の前も発掘していて、近づくことができなかった。

2-4-3 中央広場

火の見塔や山羊教会、市庁舎が広場を囲むショプロンの中心の広場。

火の見塔の左側にあるのが、シュトルノの家。シュトルノとは、スイス出身の美術品収集家で、1872年にこの屋敷を買収した。ここには、1482~83年にマーチャシュー王が滞在したことがある。彼の紋章の渡りガラスが入り口にある。

フランツ・リストも泊まったことがあるので、リストのレリーフもある。リストは彼が9歳の時に初めてピアノ演奏をしたのがこの町。

三位一体像は、ハンガリーバロック様式彫刻の傑作で、17世紀の作品だ。ペスト終結を記念して立てられた。

山羊教会。基礎部分は13世紀。上は14、15世紀の建物。王の戴冠式も2度行ったことがある。というのも、オスマントルコの侵攻で首都が奪われた時に、その機能が一時的にここに移転してきたからだ。勿論王も移ってきている。

ハンガリーのゴシック建築を代表するベネディクト派の教会で、教会入口には山羊飼いガイゼル家の家紋(山羊のマーク)を見ることができる。

2-4-4 町の散策

歴史的な建物が沢山残っているという町を散策する。中央広場からまず、エステルハージ侯爵の二つの家の前を通って路地に入る。青色の方は、今は鉱業博物館となっている。

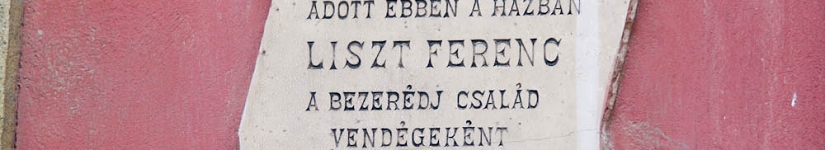

その先にハイドンやリストがコンサートを開いた家が並んで建っており、それは、プレートで確認することができる。ハイドンの説明板の下にあるのは、この建物が歴史的建造物であることを示す物。

リストの表示には、「Liszt Ferenc」となっているが、マジャール語でも日本語と同じように、姓>名の順に書くためにこう表現されている。

また、地下室のような所はワインセラーだが、実は治療室。ここは赤ワインで有名な土地だが、その赤ワインが治療に使われたのだとか。まじめなガイドが言うのだから、文字通りの意味にここでは取っておく。

中央広場から離れると一般の人々の住居になるので質素なものが多くなる。

途中にエバンゲリストという教会がある。昔は木造だったそうで、ここのパイプオルガンが有名なのだとか。

他にも一段低くなった通路(新しく家を造るたびに盛り土をするので、どんどん土地が高くなっていく。ローマ遺跡はこの下2mくらいの所にあるそうだ)、小さな窓や出入り口など中世の町の様子をそのまま残している。ヨーロッパの町並みは、どこへ行ってもこんな感じがする。

オルショ広場という所にでた。ここには、マリアの井戸、別名道徳の井戸というのがある。訴えを起こされた人にこの水を3回飲ませて何事もなければ正しいと判断したそうだ。これも中世的と言えば言えないこともない。この広場に面して教会と神学校がある。

シナゴークもあった。古い方は今はシナゴーク博物館となっているが、道から少し奥まった所にある。中世では、ユダヤ人は人々に好感を抱かれておらず、道路際にシナゴークを造ることは禁じられていたのだそうだ。もう一つは個人用のシナゴークで、屋敷の中にあり外から見ることはできないようになっていた。やはり、ユダのせいなのだろうか。ヨーロッパを旅するにつけ、ホロコーストとはナチだけの犯罪と決めつけてよいのかという疑問がいつも頭の隅をよぎる。そしてハンガリー外旧東欧諸国の多くを解放したのが、乏しい武器しか持たずそれ故に多数の犠牲者を出したソ連の軍隊であったことに、表現しがたが、いわだかまりを感じる。

道路で薪を割っている人に出くわした。基本的には集中暖房になっているらしいが、暖炉は根強い人気があるらしい。

最後にガイドさんお勧めの撮影ポイントで皆でカメラを構えた。

*1 この72パーセントという数字だが、ウィキペディアの日本語および英語のページでは65パーセントという数字が使われている。ドイツ語では65.2パーセントとさらに詳しくなる。この乖離は何か。ガイドの説明が間違いというのは簡単だが、さらに奇妙なことに、マジャール(ハンガリー)語のページには数値が出てこない。これはショプロンの町の出しているガイドブックやそれの載っているショプロンの町のページでも投票結果でハンガリーとは書いていても、数値をなぜか上げていない。

ちなみにガイドの上げた数値だが、このページには7割以上という記述があり、ガイドを支持している。

だいたい、わざわざ国境線引き問題で、一地域の事情などを投票によるなどという選択権を与えることがあるのだろうか。このあたりの疑問を実は現地ガイドにもぶつけてみたが、明確な答えを得ることは叶わなかった。

このあたりのことを、日本のハンガリーのことを書いた有名な、千年王国(参考文献(書籍)の3)では、こう言及している。題名はこの当時のショプロン市長の功績を。これで実際の投票の割合のことは分からないが、だいたい事情がはっきりしてきた。ちなみにこの本は、正確さの判断はこちらに知識が無いから失礼とは思うができないが、内容的にはハンガリーを訪れる際の日本人の必読書とでも言うべきものだ。題名は、「トゥルナー市長の功績」、トゥルナーとは、その当時の市長。

『トゥルナー市長の功績

中央広場の東側に十九世紀末に建てられた市庁舎がある。市庁舎の前に立っているブロンズ像は第一次世界大戦末期から一九四一年までショプロンの市長を務めたトゥルナー・ミハーイ。一九二一年に行われた一般投票当時の市長である。彼はショプロンがハンガリーに留まるべきだと主張した。

非常に愛国心の強いハンガリー国民である。投票結果は頷ける。しかし当時の状況で果たしてあたり前の結果であったのだろうか。距離的にブダペストよりウイーンに近いショプロンは二重帝国時代、むしろハプスブルク帝国に近い都市であった。興味を持って調べてみると次のようなことが分かった。

一般投票はショプロン市と周辺の農村も含めて行われた。ショプロン市民の半数以上はオーストリア帰属を希望。商業都市として繁栄を保つには、経済力のあるオーストリアに入る方が得策と考えた。しかし周辺の農村はすべてハンガリー帰属を希望したためハンガリーの都市となった。国境沿いのほかの町はどうだったかというとショプロンのような、オーストリアが欲しがる大きな町ではなかったためハンガリーへの帰属はもめることなく決まった。ただショプロンはオーストリアが欲しがりハンガリー政府もこれを承認しようとした。これに対してショプロンとその周辺にハンガリー義勇団が集まり軍事的摩擦が起きる。このためオーストリア政府が市民投票を提案し事態解決に至ったのである。

第一次世界大戦後にハンガリーは念願のハプスブルクからの独立を果たした。しかし第二次世界大戦後は再びソ連によって支配される。オーストリアに帰属していればこんなことにはならなかった。社会主義時代のショプロン市民はこの投票結果をどう感じていたのだろうか。何はともあれ時代の変わった今ではショプロン市民は自分たちがハンガリー国民であることを心から誇りに思っている。ショプロン市民はトゥルナー市長に感謝し一九九七年に記念銅像を市庁舎前に立てた。ハンガリーに留まるべきだと主張した彼に市民は心から敬意を表している。』

この記述で、住民投票というような特殊な選択が可能になったという事情はおおむね理解できた。しかし、それならばなぜマジャール人は、はっきりとした記述をしないのだろうか。この点に関しては、未だ疑問が残る。数値はおおむね、四捨五入すれば7割で、たいした問題では無いともいえるが、数値を回避していると言う事実については、釈然としない。

(未だ続く)

20110506

20110506